建設業界が多重下請け構造になっている理由は?2つの逃れたいルールと価格競争の結果

建設業界では、2次請けや3次請けにとどまらない工事もあります。

工事によっては下請けが、4次5次となるケースも。

これは多重下請け構造であり、価格競争が背景になっています。

本記事では、髙木健次さんの建設ビジネスより、多重下請け構造になった理由を説明します。

仕事が減少し価格競争が激しくなったため、小さな会社の設立により労働基準法や社会保険の適用を逃れました。

その結果ゼネコンが職人を直接雇用しなくなり、多重下請け構造ができあがっています。

建設業界の問題や取り組みを知りたい人は、多重下請け構造の詳しい背景を学んでください。

問題だけでなく背景を知ると、より知識が深まります。

建設業界が多重下請け構造により逃れているルールがある

1992年のバブル崩壊時期が建設投資のピークでした。

その後2011年まで、建設投資は減少しています。

仕事は減っているのに、2000年まで建設会社の数は増え続けています。

これは、労働基準法と社会保険から逃れるための対策でした。

労働基準法と社会保険から逃れた小さな会社は、コストカットが可能です。

大きなゼネコンが受注した工事を、いくつもの小さな会社が下請け・孫請けとして業務委託を受けます。

その結果、多重下請け構造ができあがりました。

ルール①:労働基準法

建設業では労働基準法から逃れるために、会社の数が増えました。

増えたのは小さな会社ばかりです。

会社には労使関係があります。

労:労働者

使:使用者=取締役・役員

使用者つまり役員は、36協定の対象外です。

労働基準法は適用されません。

小さな会社が増加すれば、労働基準法が関係ない役員は増えます。

——————————

「取締役にすればいくらでも長時間残業させられる」という理屈なので

その考えのもと建設業は取締役だらけの産業になった

——————————

労働者を守るためには、労働基準法を遵守しなくてはなりません。

ただし使用者・役員であればその必要はないので、長時間労働が可能です。

現在でも建設業は他産業と比較して、取締役が多い業種です。

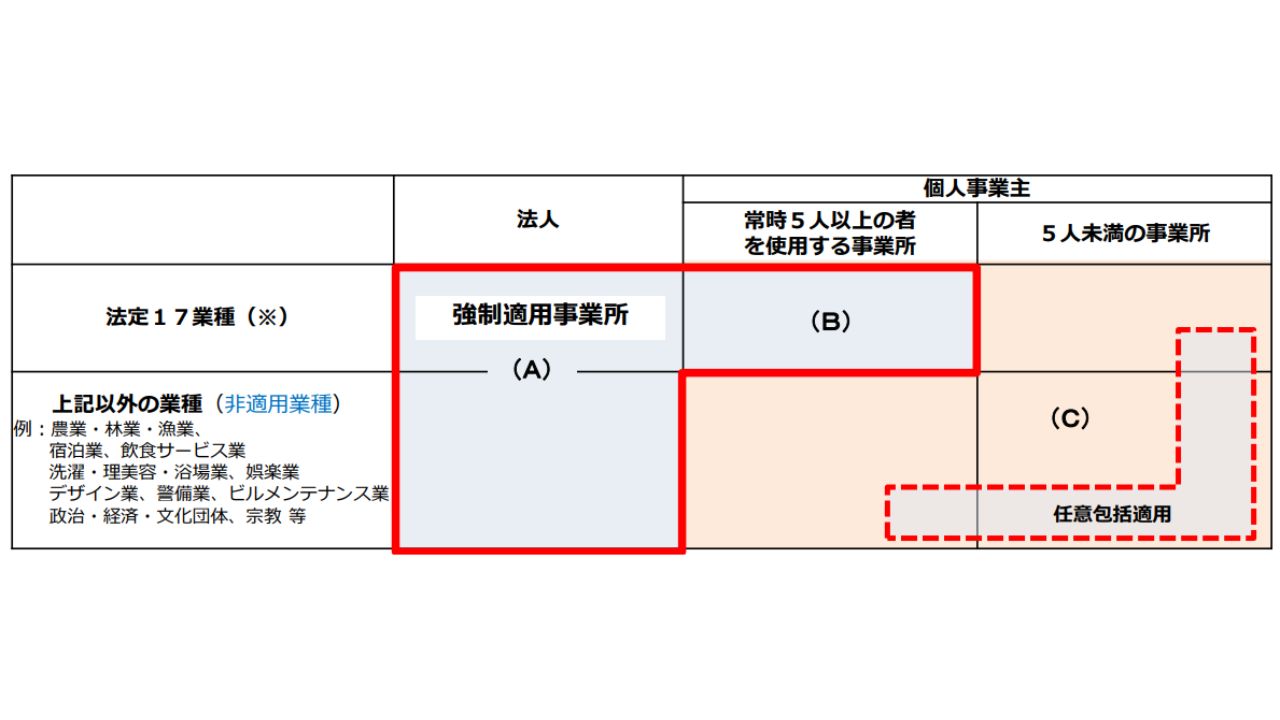

ルール②:社会保険

労働基準法と同じように、社会保険逃れも横行していました。

社会保険は法人であれば加入が必須です。

個人事業主で常時雇用する従業員が4人以下の場合、加入が義務付けられていません。

建設業は法定17業種に含まれるため、従業員の数で加入が決まります。

——————————

——————————

4人以下の個人事業主や1人親方であれば、社会保険のコストが抑えられます。

強制適用ではないので、会社が社会保険を半分負担する必要がありません。

バブル崩壊後の建設業界では多重下請け構造で価格競争を乗り切ろうとした

髙木さんは著書の中で、規制から逃れて価格競争を乗り切ろうとした、と指摘します。

仕事が減少している中で、価格競争の必要がありました。

役員は残業規制の対象外なので、長時間労働が可能です。

残業代を支払う必要がなくなり、コストを抑えて人を働かせられます。

さらに4人以下の個人事業主や1人親方は、社会保険の加入は任意。

ここでも会社のコストを抑えられますよね。

——————————

私の父は「法律を守らないことが価格競争力になる」と言ってました

——————————

仕事が減り価格競争が激しくなったので、法の抜け穴をついてコストカットしなければなりませんでした。

価格競争が激しかった建設業ですが、現在は少し落ち着いています。

昔は公共工事の場合、予定価格の約70%が下限値でした。

現在、予定価格は約90%で、20%も上がっています。

例えば予定価格が1億円の工事は、9000万円を切ると失格になります。

コストカットのしすぎは良くないので、下限値が設けられています。

公共工事の予定価格や下限値については、以下の記事で詳しく説明しています。

当時の建設会社は、生き残りに必死でした。

そのためコストカットし、価格競争を乗り切っていました。

多重下請け構造により建設会社は商社化

髙木さんは著書の中で、外注に出せば安くなる発想が進んだのもこの時期だと指摘します。

職人を直接雇うと、残業規制や社会保険の負担でコストがかさみます。

しかし外注すれば、残業代や社会保険料のコストは減少。

この発想により、職人を直接雇用しない、施工管理のみ元請会社が行う状況が生まれました。

元請の建設会社は、まるで管理会社や商社のようになってしまったといえます。

大手ゼネコンが職人を直接雇用せず外注する流れから、多重下請け構造ができあがりました。

まとめ:建設業界の多重下請け構造はコストを下げるための抜け穴だった

建設業界で多重下請け構造が増えたのは、価格競争によるものでした。

- バブル崩壊後に仕事が減少

- 残業代や社会保険料のコストカットのために小さい会社を作る

- ゼネコンが職人を直接雇用せずに外注する

国土交通省では多重下請け構造を問題視しており、仕組みを変えようとしています。

建設業界が時代に合った方向へ進めるよう、今後の動きにも注目しましょう。

髙木健次さんの建設ビジネスを題材にしたテーマは、他にも紹介しています。

職人の人材紹介・人材派遣は禁止な理由は、こちらの記事で紹介しています。

この記事の内容は、以下の動画で解説しています。あわせてご覧ください。