橋の老朽化が進んでいる!築50年以上の割合が半数を超えるのはあと数年

インフラの中でも、橋の老朽化が加速度的に進んでいます。

驚くことに、2030年には半分以上の橋が築50年を超えてしまう、というデータも。

本記事では、橋の老朽化の現状や通行規制について解説しています。

「老朽化したなら壊せばいいのでは?」と思うかもしれません。

しかし撤去するのに費用がかかる上に、老朽化した橋の数も多く、手に負えない状況です。

日本のインフラについて知りたい人は、ぜひ最後までお読みください!

老朽化した橋は加速度的に増えている

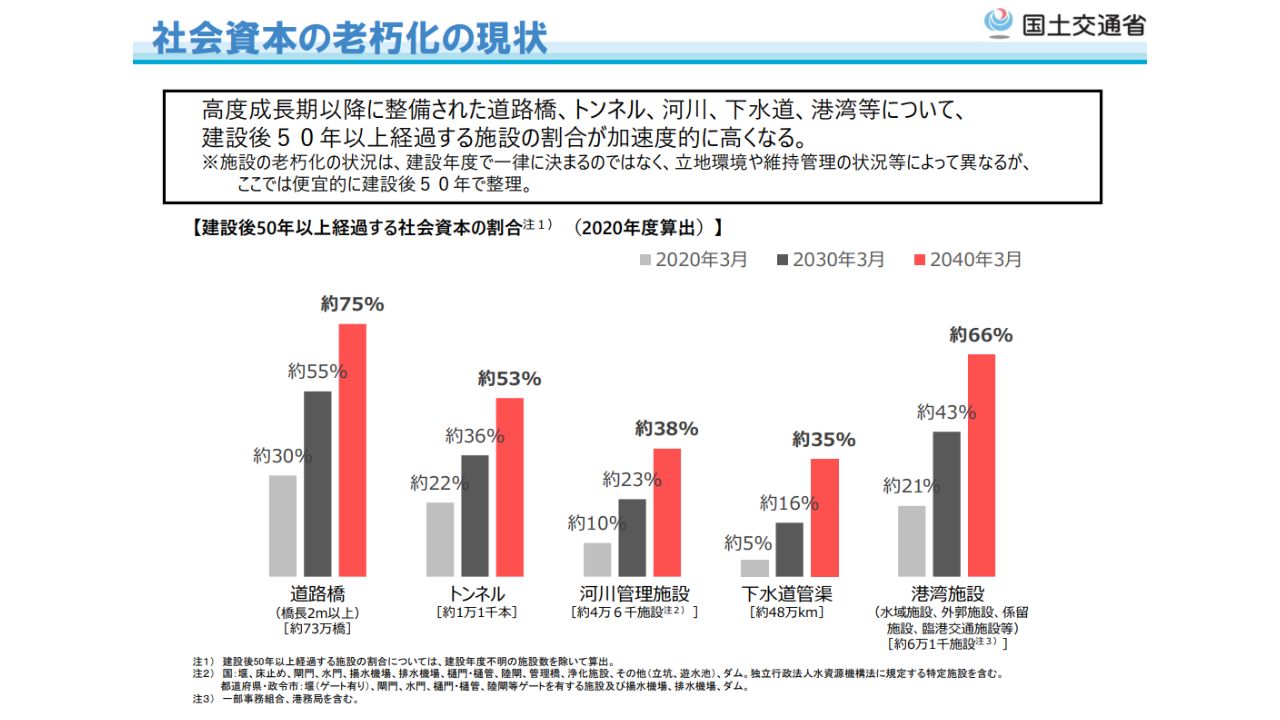

国土交通省のデータによると、高度成長期以降に整備されたインフラの中で、建設後50年以上経過する施設は加速度的に高くなっています。

2012年には、中央自動車道上り線の笹子トンネルで天井板が崩落する事故がありました。

走行中の車両が巻き込まれて火災が発生し、9人の尊い命が失われた痛ましい事故です。

笹子トンネルは開通から35年経っており、道路構造物に対して5年に1回の点検が義務付けられるきっかけになりました。

このインフラの中でもとくに道路橋は、50年以上経過する割合が加速度的に高くなっています。

築50年以上の割合は、2020年には約3割で、2030年には半数を超えてしまいます。

さらに2040年には約75%、つまり4分の3が築50年の道路橋という割合です。

私たちの生活にもっとも深い関係がある、道路橋。

あと数年後の2030年には、約55%が築50年以上になってしまいます。

橋の現状と老朽化

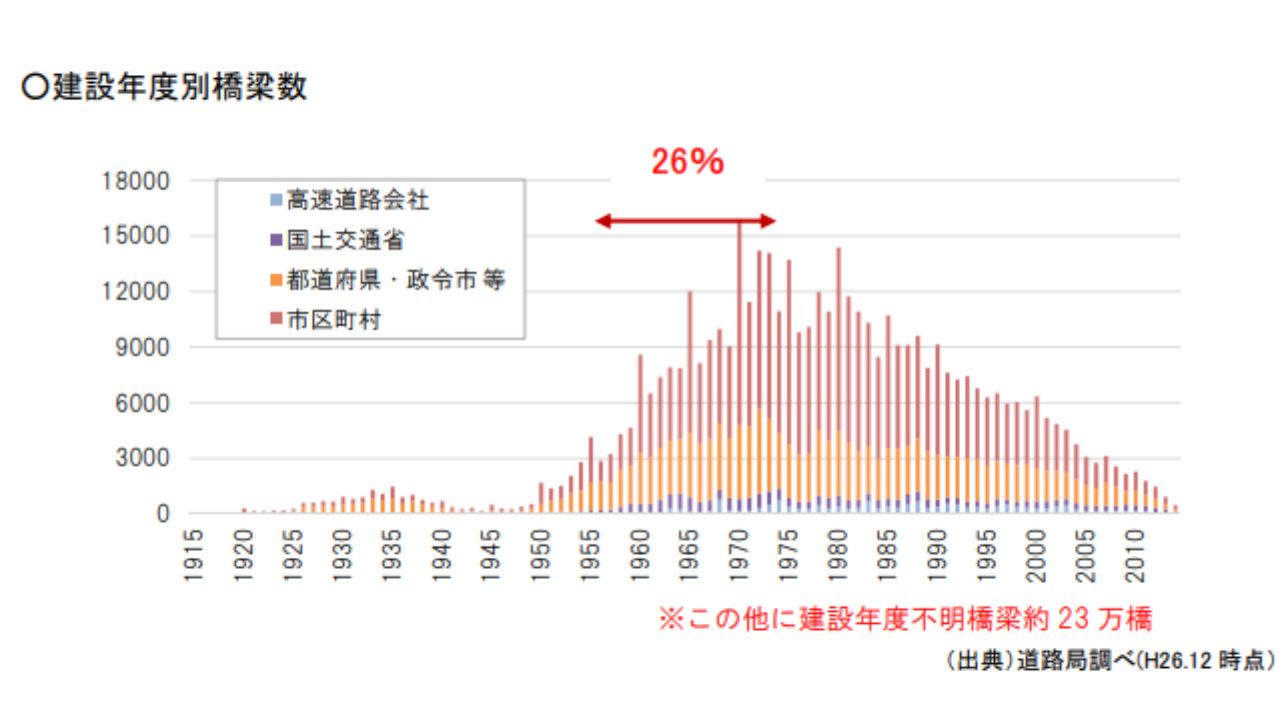

建設年度別に橋を数えると、1970年代の建設が多くなっています。

1970年であれば、すでに50年が経過しています。

グラフでは、管理者別に色分けされています。

赤:市町村

橙:都道府県・政令市など

紫:国土交通省

水:高速道路会社

橋のほとんどが市町村管理です。

さらに建設年度不明橋梁は、約23万橋。いつ造られたか分からないならば、新しい橋ではありません。

データの保存がされていないケースは、市や町で起こり得ます。

さらに張り巡らされている道路はほとんどが市町村管理です。

1970年代に建設された橋は非常に多く、築50年以上になる割合が増えるのも納得です。

建設年度不明橋梁は約23万橋あり、老朽化は深刻といえるでしょう。

通行止め・通行規制されている橋の数

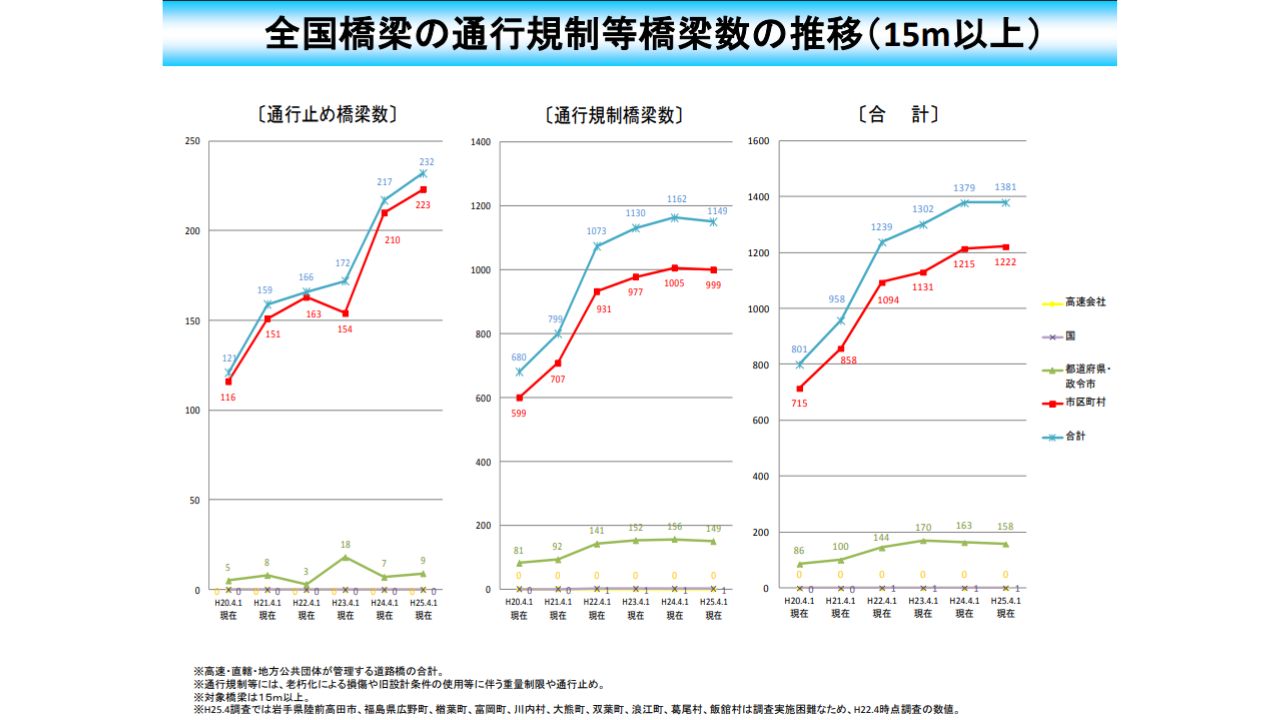

すでに通行止めや通行規制がされている橋は、年々増えています。

その理由の1つが、老朽化している橋が増えているためです。

通行止め:歩行者や車両などの通行を禁止すること

通行規制:通行重量や速度などの制限を行うこと

例えば今まで車も通れたのに、車止めが設置されて人しか通れなくなった橋が、身の回りにありませんか?

これは通行規制の一例であり、設計時に想定された荷重に耐えられなくなった場合などに実施されます。

通行止めや通行規制されている橋は、市町村管理のものが大多数です。

全部でその数は1300以上。この数は多いと感じる人がほとんどでしょう。

古くなった橋は壊すのにもお金がかかります。

修理だけでなく、撤去するのにも莫大な費用がかかるため、通行止めや規制する橋が増えています。

小さな市町村や田舎では、集落から外れた一軒家のインフラ維持も大きな課題となっています。

以下の記事もぜひあわせてご覧ください。

まとめ:橋の老朽化は止められない!

2030年には、約55%の橋が築50年以上になります。

他のインフラと比べても、1番高い老朽化率なのが道路橋。

建て替えや撤去にもお金がかかるため、通行止めや通行規制する橋は今後も増えるでしょう。

施工管理チャンネル by 株式会社ライズでは、建設業界のリアルを発信しています。

インフラや建設事情に興味がある人は、ぜひチャンネル登録してくださいね。

この記事の内容は、以下の動画で解説しています。あわせてご覧ください。