施工管理はなくなる?なくならない理由は4つの需要とAI化が難しい理由に有り!

10年後、20年後には施工管理はなくなるのではないか?

AIに仕事が取られてしまうのではないか?

様々な職業のAI化が進み、施工管理についても10年後や20年後を心配する人もいるでしょう。

ご安心ください。施工管理の仕事はなくなりません。

その理由は、下記4つの需要があるからです。

- 国土強靭化

- 建物の老朽化

- インフラの老朽化

- 地震・災害対策

これに加えて、建設業はAI化が難しいので、10年後・20年後に施工管理はなくなることはないのです。

本記事では先ほど挙げた4つの需要を詳しく説明しています。

さらにAI化が難しい理由も紹介しています。

今後も施工管理を続けたい人や、施工管理への転職を考えている人は、本記事をぜひ一読ください。

10年後・20年後はなくなることがないと分かれば、将来のキャリアも安心して設計できますよ。

施工管理がなくなると言えない理由①:国土強靭化の需要

国土強靭化という施策があり、この国土強靭化の需要から施工管理はなくなるとは言えません。

国土強靭化とは、自然災害が多い日本を強い国土にする目的があり、下記の動画でも紹介しています。

日本には多くの災害リスクがあります。

内閣官房の国土強靭化推進室の資料によると、それぞれの災害リスクは下記の通りです。

- 震度5以上の地震:18.6回/年間

- 1時間に50ミリ以上の雨:334回/年間

- 活火山の数:111

これらの災害が多い日本だからこそ、国土を強くする必要があります。

- 家屋の耐震化・家具の固定

- オフィスや工場の耐震化

- 避難路・避難施設の整備

- インフラ老朽化対策

- 堤防などの整備・強化

- 道路ネットワークの機能強化

具体的な施策から分かるように、国土強靭化のためには工事を行う必要があります。

工事があるので施工管理の需要も増え、施工管理の仕事はなくなるとは言えません。

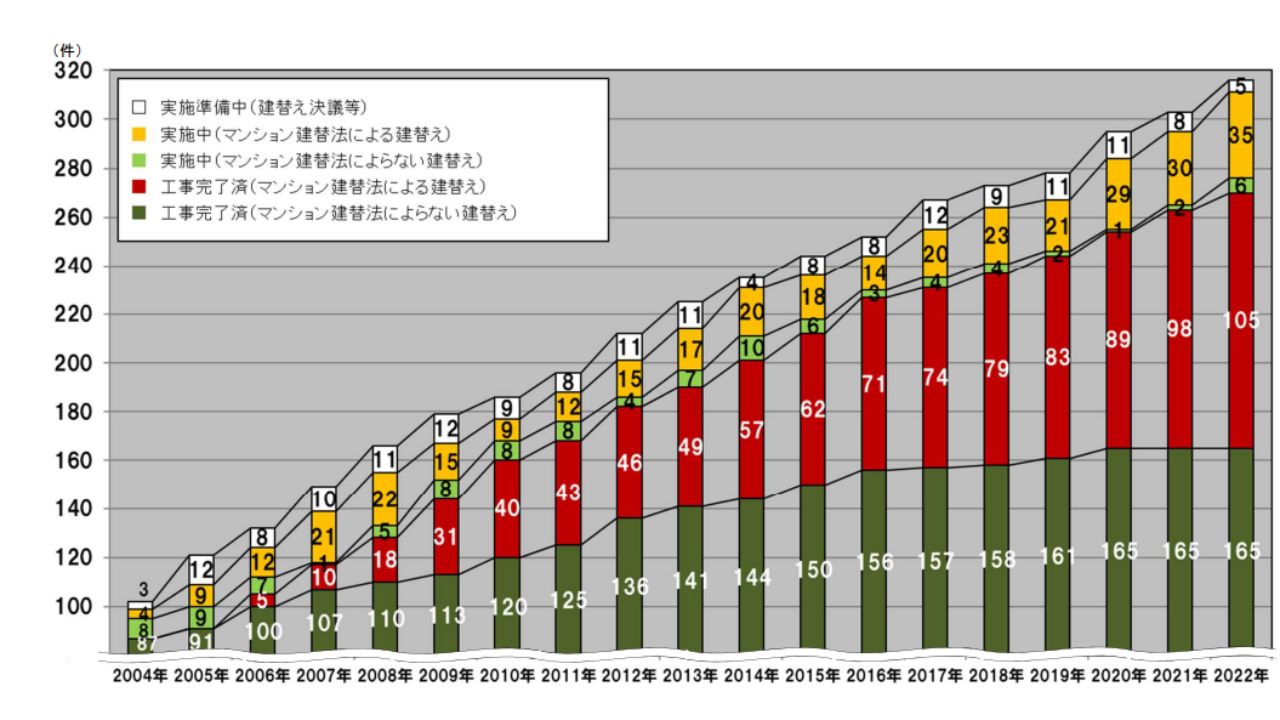

施工管理がなくなると言えない理由②:建物の老朽化対応の需要

施工管理がなくなるとは言えない理由の2つ目に、建物の老朽化に対応する需要が挙げられます。

建物が老朽化していく中で、建替えや修繕の工事が発生し、施工管理も必要になるのです。

2021年時点に存在するマンション685.9万戸のうち、老朽化が懸念されるマンションは下記の通りです。

- 全体の3分の1以上が築30年以上

- 全体の15%は旧耐震基準

※旧耐震基準:昭和56年以前に建築された建物。建築基準法に定める耐震基準が強化される前で「旧耐震基準」と呼ばれています。

老朽化が進むマンションは建替えられており、建替え実施数は年々増えています。

建物の建替え需要により工事が増え、施工管理の需要も増えているのです。

需要が増えているので、施工管理の仕事はなくなるとは言えません。

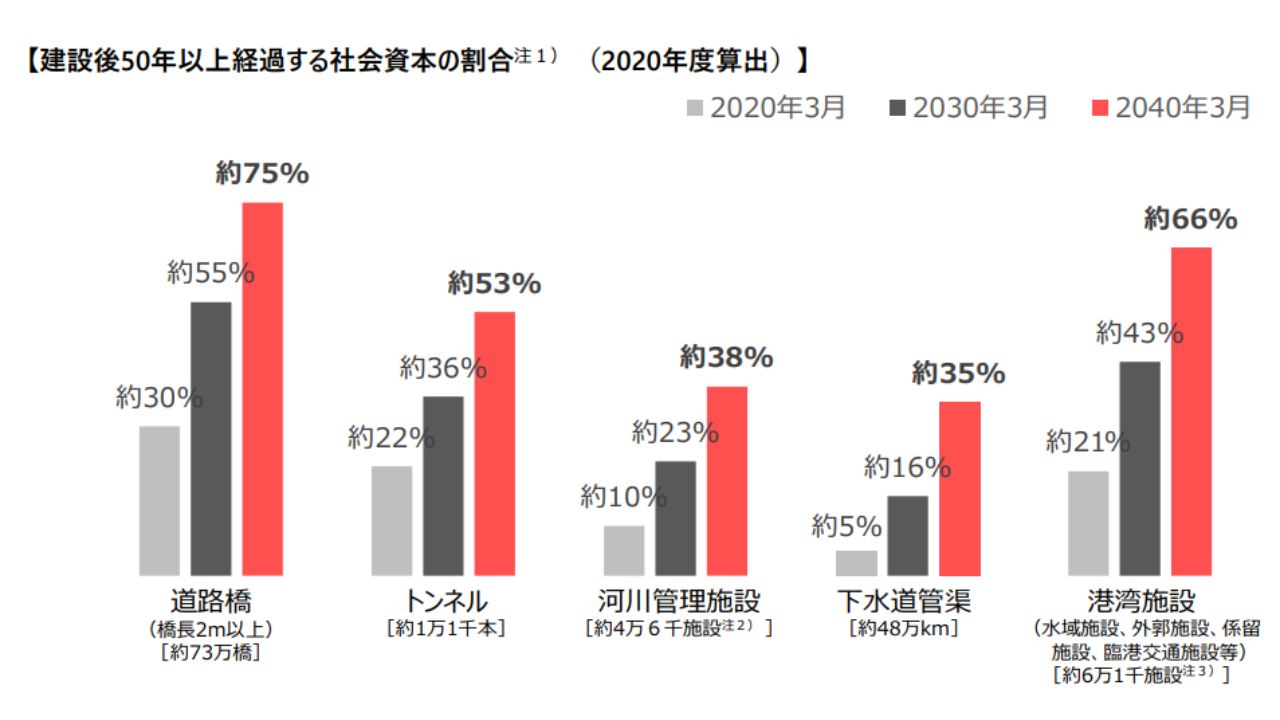

施工管理がなくなると言えない理由③:インフラの老朽化対応の需要

インフラの老朽化に対応する需要もあり、施工管理がなくなるとは言えません。

道路や下水道などのインフラを修繕・整備する工事が発生し、施工管理が必要になるからです。

2012年に起きた、笹子トンネルでの天井板の崩落。

開通から35年後の事故であり、これを受けて5年に1回の点検が義務付けられました。

老朽化が懸念されているのはトンネルだけではありません。

道路として使用する橋やダム・水門のような河川管理施設など、様々なインフラが老朽化を懸念されているのです。

道路橋は2030年に半数が築50年を超えますし、トンネルも2040年には半数が築50年を超えてしまいます。

日本のインフラ設備は高度成長期に作られたものが多く、老朽化対策のために施工管理の需要が増えます。

ここでも需要が増えるので、施工管理の仕事はなくなるとは言えません。

施工管理がなくなると言えない理由④:地震・災害対策の需要

施工管理がなくなるとは言えない理由の4つ目が、地震や災害対策の需要です。

南海トラフ地震や首都直下地震など、多くの地震が想定されています。

対策のための特別措置法も施工されています。

発生するであろう確率は年々上がっているため、対策が必要です。

例えば下記の対策が挙げられます。

- 耐震補強

- インフラの整備

- 防災施設

これらの対策・整備のために工事が必要です。

日本全国で地震が想定され特別措置法もあり、災害対策工事に需要があります。

工事があるので施工管理の需要もあり、やはり施工管理の仕事はなくなるとは言えないのです。

AIや技術革新でも施工管理がなくならない

施工管理の仕事に需要があるとしても、ロボットやAIに置き換えられるのでは?という疑問があがります。

施工管理はAIに仕事を取られることはありません。

なぜならば、建設業は労働生産性が低いからです。

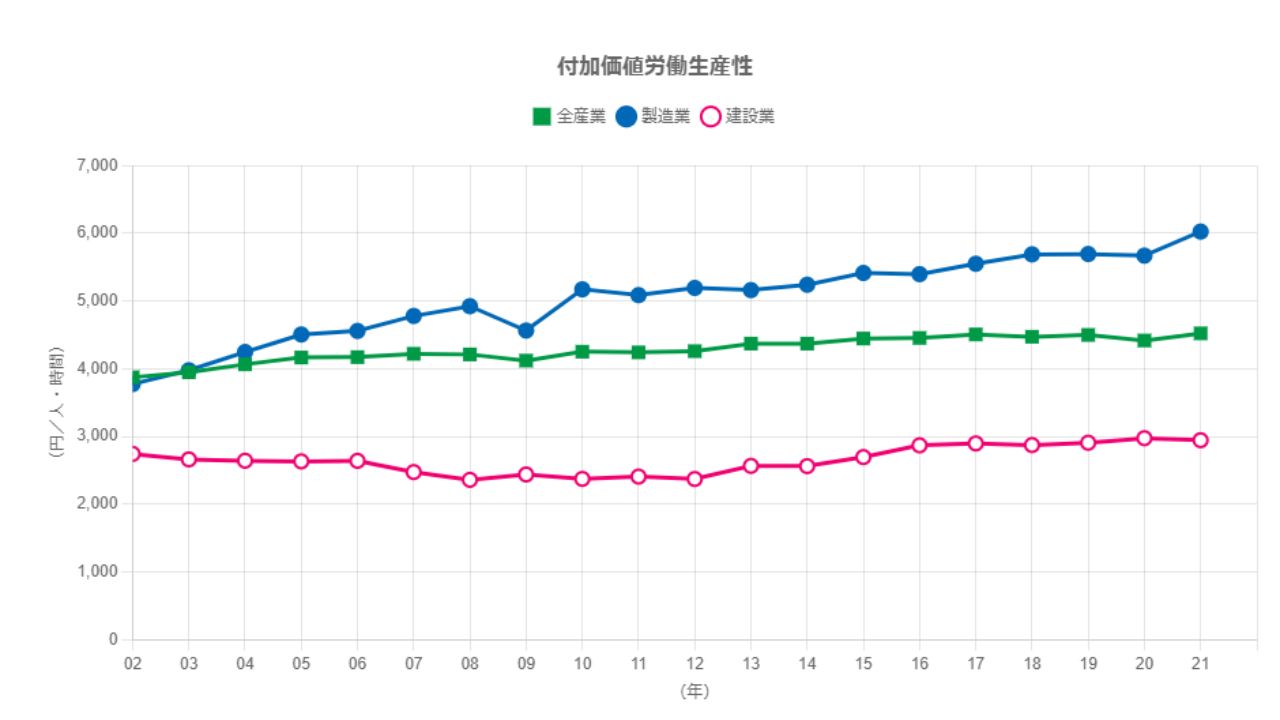

AIへの置き換えが進む製造業や、全産業と比較しても、建設業は労働生産性が低いと分かります。

さらには過去と比較しても、横ばい状態です。

建設業は労働制が低い理由として、下記4点が挙げられます。

- 一点モノ

- 野外産業

- 時期や場所による違い

- 工期が厳しい

これらの特徴は労働生産性が低い理由だけでなく、AIやロボット化しづらい原因でもあるのです。

建設業は労働生産性が低い理由①:一点モノ

建設業は労働生産性が低い理由として、一点モノであることです。

建設業では同じものをいくつも作ることはないのです。

自動車工場であれば同じ車を何台も生産します。

プロセスが同じで改善の余地があり、労働生産性を上げられます。

建設業は同じものを作らず一点モノ・受注生産なので、効率化しづらいためロボット化も難しいのです。

建設業は労働生産性が低い理由②:野外産業

建設業は労働生産性が低い理由として、野外産業であることも挙げられます。

家電製品を作る工場は野外ではなく工場の中です。

雨が降っても影響はありませんし、電気をつければ24時間365日稼働できます。

建設業は屋内ではなく、屋外で作業する野外産業です。

天候の影響を受けるし作業時間も限られているため、労働生産性が低いのです。

建設業は労働生産性が低い理由③:時期や場所による違い

建設業の労働生産性が低い理由として、時期や場所による違いもあります。

暑い夏に作業して熱中症対策で作業時間が削られることもありますし、寒い冬に作業してコンクリートを固めるヒーターが必要になることも。

東京の都心で道路工事を行うのと、地方で道路工事を行うのでも、やり方が変わってきますよね。

時期や場所による条件が違うため、工事ごとに施工方法や工程を考える必要があります。

よって建設業は労働生産性が低く、効率化しづらいためAI化もまた難しいのです。

建設業は労働生産性が低い理由④:工期が厳しい

建設業は労働生産性が低い理由として、工期が厳しいことが挙げられます。

マンションや道路を作るのに「すみません!間に合いませんでした!」では済みません。

車を購入し半年後の納期が半導体の関係で7か月後になった、という話はよく聞きます。

しかしマンションの納期が1か月遅れると被害は大きいですよね。

建設業では工期厳守であり、ここにはマンパワーが必要です。

よって建設業では労働生産性が低いのです。

この労働生産性の低さは何年も前から言われており、建設業という構造上の問題もあります。

そのため効率化・AI化が難しく、施工管理の仕事がなくなる・取られてしまうことはないのです。

まとめ:施工管理は需要がある&AI化が難しいからなくなることはない!

施工管理は10年後・20年後になくなることはありません。

- 国土強靭化

- 建物の老朽化

- インフラの老朽化

- 地震・災害対策

上記の需要から、施工管理の仕事は増え続けます。

さらに構造上の理由から効率化が難しく、AI化されることもありません。

今後も施工管理を続けたい人や、施工管理への転職を考えている人は、ご安心くださいね。

10年後・20年後も施工管理がなくなることがないので、施工管理の仕事を続けられますよ。

施工管理の転職であればライズで、非公開求人をご紹介します。

この記事の内容は、以下の動画で解説しています。あわせてご覧ください。

また施工管理をする技術職は人手不足になるか?については、下記記事で解説しています。こちらもあわせてご覧ください。