数量拾いとは【工事費算出に必要な作業】実際の工事をイメージした具体例を紹介!

建設業界で働き始めたばかりの人にとって、「数量拾い」という言葉は少し専門的に聞こえるかもしれません。

「なんだか難しそう……」と不安に感じる人もいるでしょう。

数量拾いは、建設工事を進める上で基本的かつ非常に重要な作業です。

本記事では建設業初心者に向けて、ゼロからわかりやすく解説します。

- 「数量拾いって一体何?」

- 「どうして必要なの?」

- 「具体的にどんな作業をするの?」

最後までお読みいただくと、このような疑問が解決できます。

身近な例えや具体的な工事の例を参考に、数量拾いの基本を学びましょう。

数量拾いとは数量×単価を計算するための作業

数量拾いとは、工事費を算出するために決められた単位で数量を計算する作業です。

基本的に工事費は、数量×単価で計算されます。

この数量を把握・算出する作業が、数量拾いです。

工事費を算出するためには、数量を正確に把握する必要があります。

見積書や請求書には、品名・数量・単価・金額などの項目があります。

数量と単価を掛け合わせた金額が並び、それらの合計額が見積金額として記載されていますよね。

「この工事にはどれだけ費用がかかる?」「何がどのくらい必要?」

このような疑問に対して、具体的に数値で表すための大事な作業が数量拾いです。

数量拾いは単位を合わせて考える

数量拾いでは、単位も合わせて考える必要があります。

数量にはさまざまな単位があります。

- m(メートル)

- g(グラム)

- L(リットル)

この単位が数量と合っていないと、費用の算出ができません。

ガソリンが1Lあたり150円の単価で決まっていると、10L入れれば1500円です。

このとき「ガソリンを10kgください」と言っても、意味が通じません。

また、量り売りの惣菜であれば100g○○円といった単価設定です。

「ポテトサラダを1Lください」とは言いませんよね。

ポテトサラダのような惣菜はグラムで表します。

数量は単位に合わせて考える必要があります。

日常の買い物だけでなく、建設工事の数量拾いでも単位に合わせて数量を拾います。

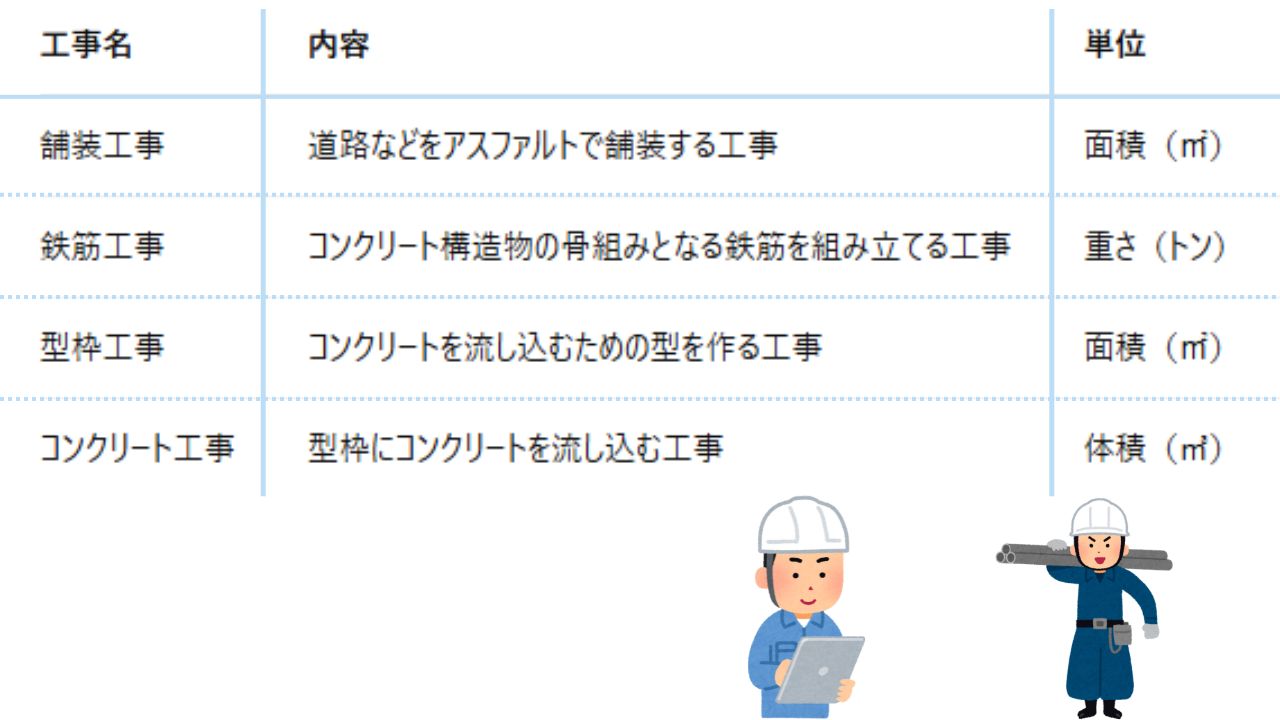

数量拾いの単位と工種の関係

建築工事の数量拾いでは、いくつかの単位を扱います。

代表的な工種とその単位を、以下の図で紹介します。

舗装や型枠工事では面積ですが、コンクリートでは体積が必要です。

鉄筋は重さであるt(トン)を使用します。

数量拾いの具体例と計算方法

数量拾いでは、設計図面に書かれた寸法などの情報を読み取ります。

読み取った数値と工種ごとの単位に従って計算し、具体的な数量を算出します。

以下の工事例を参考にして、数量拾いの計算を行いましょう。

この道路を100m延長する工事をします。

舗装工事の単位は面積で㎡・平米です。

10m×100m=1000㎡

1000平米が、数量拾いの結果です。

工事変更で5m延長になったと仮定します。

追加分も数量拾いしましょう。

10m×5m=50㎡

追加分の数量拾いの結果は、50平米です。

もう1つ例を挙げます。

長さは10mです。

コンクリート工事は、体積(㎥・立米)で考えます。

0.5m×1m×10m=5㎥

5立米が数量拾いの結果です。

数量拾いでは、設計図面から必要な寸法を読み取り、工種に合った単位で計算します。

まとめ:数量拾いとは工事費を算出するために決められた単位で数量を計算する作業!

数量拾いとは、工事に必要な材料や費用を算出するために、決められた単位で正確に計算し把握する作業です。

工事費を算出するための、基礎となる重要なプロセスといえます。

図面を見たらすぐに数量拾いができるよう、工種と単位の関係性も覚えてくださいね。

施工管理チャンネル by 株式会社ライズでは、今後も建設業界で働く人々に役立つ情報を、分かりやすく解説していきます。

最新情報を見逃さないためにも、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。

初心者向けの記事も、合わせてお読みください。

コンクリートとセメントの違いについて解説している記事はこちらです。

この記事の内容は、以下の動画で解説しています。あわせてご覧ください。